Сто двадцать лет назад тысячи минчан под руководством возмущенных железнодорожников вышли на улицы требовать освобождения политзаключенных. Казалось, что к протестам присоединился весь город — по некоторым оценкам, в них участвовало до трети населения Минска. И у горожан как будто получилось: власти уступили требованиям народа и отпустили часть узников. Но когда добившиеся своего люди стали ликовать, солдаты открыли по ним огонь. За несколько минут были убиты больше полусотни мужчин и женщин, еще около трехсот — ранены.

Если вы живете в столице Беларуси или хотя бы изредка там бывали, то, скорее всего, не раз видели этот мемориальный знак. Надпись на нем гласит: «9 октября 1905 года царские войска расстреляли безоружных рабочих, собравшихся на митинг у железнодорожного вокзала». Он расположен на станции метро под площадью Независимости, и ежедневно мимо него проходят десятки тысяч людей — часто не обращая внимания.

Многие и не подозревают, что знак в центре Минска посвящен людям, которые не побоялись выйти на улицы, отстаивать свои права и требовать освобождения политзаключенных. Одна власть устроила над ними кровавую расправу, следующая — поставила памятник. Насколько удобен он для нынешней? Рассказываем эту трагическую историю о гражданской смелости и преступной жестокости.

Забастовкой по бесправию и самодержавию

В феврале 1904 года Россия ввязалась в тяжелую войну против Японии. Конфликт, который затевался Петербургом как «маленькая победоносная война», способная удержать страну от революции, обернулся позорным поражением и территориальными потерями на Дальнем Востоке. К концу войны революционные настроения овладели умами людей в разных уголках империи. В июне 1905 года восстали матросы на одном из сильнейших кораблей Черноморского флота — новом броненосце «Потемкин», стоявшем в Одессе. В этом же месяце разразилась забастовка в польской Лодзи, которая быстро переросла в настоящее вооруженное восстание рабочих, сражавшихся с полицией.

Неспокойно было и в Беларуси, которую российские власти к тому времени пренебрежительно называли «Северо-Западным краем». В мае в Гомеле прошла однодневная забастовка против еврейского погрома в Житомире, и российские казаки, разгоняя людей, застрелили 17-летнего юношу-рабочего. В июне и июле протесты продолжились, в ответ власти ввели в Гомель еще больше казаков и подразделения, укомплектованные кавказскими черкесами. В городе начались массовые облавы, аресты и избиения людей, в том числе случайных прохожих. Правда, любимых нынешними беларусскими силовиками резиновых дубинок тогда еще не знали — с протестующими расправлялись с помощью нагаек, шашек, прикладов, кулаков и сапог.

Летом 1905 года волнения крестьян охватили всю Беларусь. Забастовки, демонстрации и другие акции протеста проходили в Минске, Гродно, Могилеве, Бресте, Витебске, Мозыре, Бобруйске и других городах. В июне началась всеобщая забастовка в Белостоке (в то время он входил в состав Гродненской губернии). Ее организовали местные анархо-коммунисты. После того как провокатор обстрелял патруль силовиков, в центре города началась кровавая зачистка. Полиция и военные задерживали и безжалостно избивали всех прохожих, убив 13 горожан. Один особенно усердный городовой застрелил шестерых.

Проиграв войну и столкнувшись с революционным подъемом внутри империи, российские власти были вынуждены пойти на уступки обществу. Впрочем, первоначальная версия предложенных царем реформ выглядела скорее как формальность. Учрежденная Госдума имела лишь совещательный голос, а право избирать туда депутатов должны были получить лишь 4 миллиона самых богатых жителей 143-миллионной страны.

Такие декоративные «перемены» не удовлетворили многих людей, и в империи поднялась новая революционная волна. Главными действующими лицами теперь стали железнодорожники, в том числе беларусские. В октябре 1905 года в Гомеле прошел их митинг, собравший 10 тысяч человек. Прекратилось движение на Полесской и Либаво-Роменской железных дорогах, проходивших через Беларусь. К середине месяца забастовали железнодорожники Минска, Бреста и других городов. К страйку присоединились полулегальные и нелегальные профсоюзы врачей, конторских служащих и других профессий.

Власти отчаянно пытались подавить народные волнения репрессиями. Например, 6 октября в Минске полиция устроила массовое избиение людей после митинга в местной синагоге. Пострадали более ста человек, восемь получили тяжелые ранения.

В конце концов забастовка распространилась на всю империю. Железнодорожное сообщение остановилось почти везде. О прекращении работы сообщили сотрудники телеграфно-почтовых контор и телефонных станций. Страйковали рабочие, учителя, инженеры, врачи, юристы, суды, сотрудники банков, министерств и других госучреждений, артисты императорских театров. В столичном Петербурге не работало электрическое и газовое освещение, город погрузился во тьму.

Под таким давлением 17 октября (30-го по нынешнему календарю) 1905 года император Николай II провозгласил манифест, в котором «даровал» своим подданным вполне осязаемые гражданские свободы и реальные политические права. Впервые в истории Российской империи ее жителям предоставили неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний и союзов, а также избирательное право. При этом сформированный путем народного голосования парламент в соответствии с манифестом должен был получить реальную законодательную власть: впредь никакой закон не мог вступить в силу без одобрения Государственной думы.

Не все жители России были довольны этими изменениями. Сторонники царизма считали неоправданным такое ограничение императором собственной власти, а некоторые просто не могли в него поверить. Одним из таких людей был минский губернатор Павел Курлов, только недавно — в мае 1905 года — переведенный сюда с аналогичной должности в Курске.

«Трагическое недоразумение»

Слухи о новом царском повелении распространились по империи практически моментально. Но вот до представителей власти на местах информация о дарованных народу правах иногда добиралась с опозданием. На следующий день после провозглашения, 18 (31) октября, о манифесте знал практически весь Минск — но почему-то не губернатор. На допросе после падения царской власти Курлов рассказывал, что «тут произошло трагическое недоразумение»: провозглашенный для всей империи манифест в Минске своевременно объявлен не был.

«Он был объявлен потом… Дело в том, что министр внутренних дел не распорядился уведомить губернатора о том, что манифест 17 октября издан, и поэтому, до получения его, никакое объявление не могло иметь места», — оправдывался Курлов. На уточняющий вопрос, принял ли он меры, чтобы узнать, был ли издан манифест, о котором говорили все вокруг, экс-чиновник заявил, что «мер принять тоже не мог, потому что в это время была почтово-телеграфная забастовка».

В этом месте он, скорее всего, криводушничал. Минчане ждали скорейшего официального объявления о том, что их борьба за права дала плоды. И бастовавшие работники телеграфа почти наверняка пошли бы навстречу губернатору, если бы он хотел связаться со столицей для уточнения информации. Впрочем, по словам историка Владимира Пичеты, первого ректора БГУ, на самом деле Курлов получил официальное известие о принятии манифеста еще в 11 вечера 17 (30) октября — но с пометкой «сведений об этой телеграмме никому не давать и ее не печатать». Если это так, значит, он сознательно отказался объявлять манифест в своей губернии, несмотря на то, что в Петербурге он был публично опубликован и касался всей страны.

Как бы то ни было, сам Курлов не разделял пораженческих настроений императора Николая II и готовился давить протесты силой. Манифест императора о даровании вольностей застал его врасплох. Ведь неделей раньше, 12 октября, минский губернатор собрал совещание с командирами воинских частей. И объявил там «о настойчивой необходимости действовать при подавлении беспорядков оружием ввиду забастовок» (позднее он это отрицал).

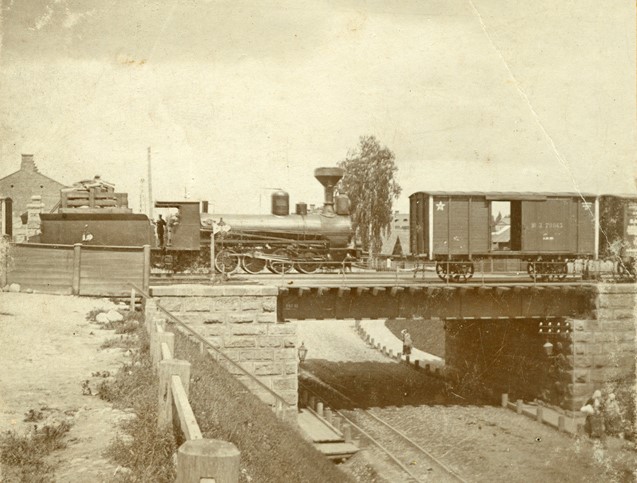

В соответствии с распоряжениями губернатора военные начали готовиться к силовому разгону железнодорожной забастовки. В Минске находились Окский пехотный полк, 119-й пехотный батальон и четыре сотни 2-го Таманского казачьего полка. На Либаво-Роменском вокзале (располагался рядом с нынешним центральным вокзалом станции Минск-Пассажирский) был создан 41 пост военной охраны, на Московско-Брестском вокзале (в районе нынешних станций Минск-Сортировочный и Институт Культуры) — 46 постов.

В тот же день о своих планах подавить протесты силой Курлов рассказал прокурору окружного суда Бибикову. Губернатор выражал недовольство демонстрациями и обещал, что при первом удобном случае «этих мерзавцев расстреляет». Впечатленный прокурор сразу после этого разговора послал шифрованную телеграмму обер-прокурору Алексею Оболенскому, а ее копию — министру юстиции Сергею Манухину. В ней чиновник предупреждал свое начальство о том, что такое настроение губернатора грозит Минску большими несчастьями. Но, очевидно, никого сверху это не взволновало.

Права народу и свободу политзаключенным

Тем временем минчане не желали мириться с тем, что обещанные накануне императором свободы до их города еще не дошли. Вдобавок они помнили, что в застенках Тюремного замка (он же Пищаловский замок, он же Володарка — закрытое недавно столичное СИЗО-1) томятся политические заключенные, лишенные свободы в предыдущие месяцы революции.

Ранним утром 18 (31) октября на Привокзальной площади начался не санкционированный властями митинг. Туда стали стекаться железнодорожники, а затем и остальные минчане. Всего на протесты в тот день вышло, по данным из разных источников, от 15 до 30 тысяч человек. Если последнее число — правда, это значит, что на улицах оказалась почти треть минчан: в 1905 году в Минске жили 91 494 человека.

Около 11 часов утра к вокзалу прибыл бухгалтер управления Либаво-Роменской железной дороги Павел Жаба, который держал в руке напечатанный текст манифеста. Он обратился к начальнику отделения Минского жандармского полицейского управления железных дорог подполковнику Марченко с просьбой разрешить митинг, ссылаясь на то, что манифест провозгласил свободу собраний. Марченко отказался, сославшись на отсутствие распоряжений от полицейского начальства и губернатора.

Тогда собравшиеся на площади минчане отправили прямо к Курлову делегацию с требованием разрешить митинг. По пути к ним присоединился городской голова Минска (в нынешней терминологии — мэр или председатель Мингорисполкома). Подойдя к губернаторскому дому, окруженному вооруженными казаками, делегация сумела войти в него и попросила разрешить собрание, немедленно огласить манифест и освободить политических заключенных. Напомним, что в соответствии с манифестом Николая II граждане получили свободу совести, слова, собраний и союзов, что минчане истолковали как отказ режима от преследования политических оппонентов.

Судя по всему, губернатор испугался. Он очень вежливо принял делегацию и разрешил собрание около вокзала (на допросе в мае 1917 года он это отрицал, но факт подтверждался другими участниками событий). При этом Курлов заверил, что ничего не знает про манифест, а «в отношении политических преступников имеет от правительства указания противоположного характера». Тем не менее, «принимая на себя ответственность» и «идя навстречу народу», губернатор согласился частично удовлетворить просьбу и распорядился освободить часть политзаключенных — всего лишь 15 человек.

Вызволенных из Пищаловского замка на руках понесли на Привокзальную площадь. Там их встретили криками «Ура!». Недавние узники кланялись и благодарили минчан за освобождение. По свидетельствам очевидцев, несмотря на антиправительственные речи ораторов и возгласы вроде «Долой самодержавие, да здравствует республика!», на площади царил образцовый порядок.

Расстрел на Железнодорожной площади

Испуг Курлова и его готовность идти на уступки горожанам были недолгими. Около 16 часов руководивший собранием Павел Жаба заметил, что вокзал окружают войска. Солдаты с винтовками окружили митингующих с трех сторон, а с четвертой, по направлению к центру города, стали городовые с револьверами.

Почуяв неладное, Жаба объявил митинг законченным и предложил собравшимся пройтись по городу манифестацией. Практически сразу после этого объявления по команде офицеров солдаты открыли огонь. По людям, в панике бросившимся врассыпную, стреляли залпами. Когда стало ясно, что толпа разбегается, к военным присоединились осмелевшие полицейские, которые стали палить по минчанам из расположенного по соседству участка.

По словам Владимира Пичеты, это Курлов отдал тайный приказ перебить членов делегации, приходивших к нему домой. Сам же бывший губернатор на допросе спустя 12 лет пытался выставить виновными в расстреле участников митинга. На допросе он утверждал, что собравшиеся на площади минчане подошли вплотную к солдатам из караула и «стали хватать их за оружие», а те вынуждены были реагировать.

Судя по всему, эту версию в 1917 году он придумывал на ходу, отчего и путался в показаниях. Сначала бывший чиновник утверждал, что люди цеплялись к нижним чинам — солдатам, унтер-офицерам. Но когда ему задали уточняющий вопрос, «из каких побуждений толпа, только что добившаяся освобождения арестованных и узнавшая об акте громадного значения», стала хватать солдат за ружья, Курлов вдруг передумал: «не ружья у солдат… Я теперь не помню фамилию подполковника, он был подхвачен толпой, поставлен на стол, и к его шашке был привязан красный флаг… То же самое предполагалось сделать, очевидно, и с солдатами».

По свидетельствам очевидцев, на самом деле непосредственно перед расстрелом на площади царила чрезвычайно радостная атмосфера. Собравшиеся люди целовались друг с другом и пытались брататься с военными. Что-то похожее происходило в Минске в 2020 году, когда участники мирных маршей доброжелательно разговаривали с силовиками в оцеплении и дарили им цветы.

Стрельба же началась уже тогда, когда люди начали расходиться. Из телеграммы на имя председателя Совета министров империи графа Сергея Витте, которую отправил глава собрания минских присяжных доверенных И. Метлин, известно, что абсолютное большинство пуль попало в спины и затылки жертв. Что было бы невозможным, если бы солдаты открыли огонь по тем, кто начал отбирать у них оружие.

По разным оценкам, на Привокзальной площади в тот день погибло от 30 до 80 мирных граждан, еще от 150 до 300 получили ранения. В сборнике воспоминаний и материалов «1905 год в Белоруссии», изданном в 1925 году в Минске, приводится список из 51 убитого, в том числе 13 женщин. Это люди разного происхождения, социального статуса и профессий: среди них есть служащий банка, присяжный поверенный, счетовод и конторщица железной дороги, крестьянин из-под Слуцка.

Попытки наказать Курлова

После расстрела к Павлу Курлову отправилась делегация горожан, которой губернатор заявил, что «стреляли по его предписанию и что он велит стрелять каждый раз, когда будут устраиваться демонстрации». Тогда городская дума Минска обратилась к императору с просьбой назначить сенатское расследование. События на Привокзальной площади в этом документе описывались так: «Без всякой причины и предупреждения по расходящемуся с собрания мирному народу, все помыслы которого направлены были только на то, как торжественно отпраздновать великий день, открыт был войсками продолжительный огонь, повлекший массу жертв, повергший весь город в отчаяние и беспредельное горе». Кроме того, минские депутаты обратились к главе правительства Витте и потребовали отставки Курлова и его соучастников, привлечения виновных к уголовной ответственности.

С резким протестом против незаконных действий минского губернатора выступило и судебное ведомство. Прокурор Бибиков обвинил Курлова в отдаче «неосновательного распоряжения». Немедленно после расстрела он поставил на уши весь следственный аппарат, заставив его собирать информацию о трагедии.

Минские железнодорожники в ответ на Курловский расстрел объявили всеобщую забастовку. Они потребовали немедленно уволить губернатора и начальников городской и губернской полиции, передать полицию под контроль органов городского самоуправления и удалить из Минска казаков.

Курлова вызвали «на ковер» в Петербург для дачи разъяснений. Отправился в столицу Российской империи и материал, собранный прокурорским надзором. Но назначенный для расследования трагедии тайный советник Морозов, прибыв в Минск, стал на сторону губернатора. Он проигнорировал собранные доказательства его виновности и постановил, что «все обстоятельства дела, предшествовавшие событиям 18 октября, сложились так, что Курлов имел право принять решительные меры». После такого заключения городовой Якубович, которого за убийство присяжного поверенного Ентыса на площади успели приговорить к полутора годам арестантских работ, был помилован и переведен в Петербург в царскую охрану. А добросовестный окружной прокурор Бибиков, который пытался привлечь власти к ответственности, напротив, был уволен.

Через месяц отдохнувший Курлов вернулся в Минск. Горожане встретили его с тревогой и негодованием. Минские железнодорожники восприняли это как прямое издевательство. Увидев, что требования их товарищей проигнорировали, к страйку присоединились железнодорожники по всей Беларуси. Либаво-Роменская железная дорога бастовала в общей сложности 13 дней, Московско-Брестская — 16, Риго-Орловская — 29, Петербурго-Варшавская — 12, Полесские железные дороги — 15. Утихомирить эту забастовочную волну властям удалось только весной 1906 года.

Фактически имперские власти никак не наказали губернатора, по приказу которого убили полсотни мирных людей. Минчанам пришлось брать дело в свои руки. 14 января 1906 года эсер (сторонник партии социалистов-революционеров) Иван Пулихов бросил в Павла Курлова бомбу. Та попала в голову, но не взорвалась. Покушение спонсировал депутат Минской городской думы, а позднее и Государственной думы Российской империи Евстафий Любанский (его отреставрированная усадьба сейчас украшает южную часть Лошицкого парка). Уже в феврале 1906 года Ивана Пулихова расстреляли. В советское время его имя получила одна из улиц в центре Минска.

После неудачного покушения Курлова летом 1906 года перевели в Петербург, где он стал членом Совета министра внутренних дел, затем вице-директором департамента полиции и начальником Главного тюремного управления министерства юстиции. Во время Первой мировой войны служил на тыловых должностях, а в 1916 году даже предложил «Проект спасения России от революции», который включал аграрную реформу и предоставление равноправия евреям. После революции в феврале 1917 года бывшего минского губернатора арестовало Временное правительство, несколько месяцев он провел в заключении в Петропавловской крепости и в Выборгской тюрьме, но в августе по состоянию здоровья Курлов был переведен под домашний арест. Спустя год организатор расстрела в Минске сумел сбежать от «красного террора» за границу — и умер в 1923 году в Берлине.

Память о жертвах

В 1984 году в Минске открылась первая линия метро. Одним из элементов оформления станции «Площадь Ленина» стал выполненный из бронзы мемориальный знак «Курловский расстрел», созданный скульптором Анатолием Аникейчиком и архитекторами Юрием Градовым и Леонидом Левиным.

Благодаря им центр беларусской столицы хранит память о людях, которые не побоялись выйти на улицы, чтобы защитить свои права и потребовать освобождения политзаключенных.

Читайте также